Die Karl May-Gedächtnisfeier (1913)

Zur Geschichte der Karl May-Vereinigung (I)

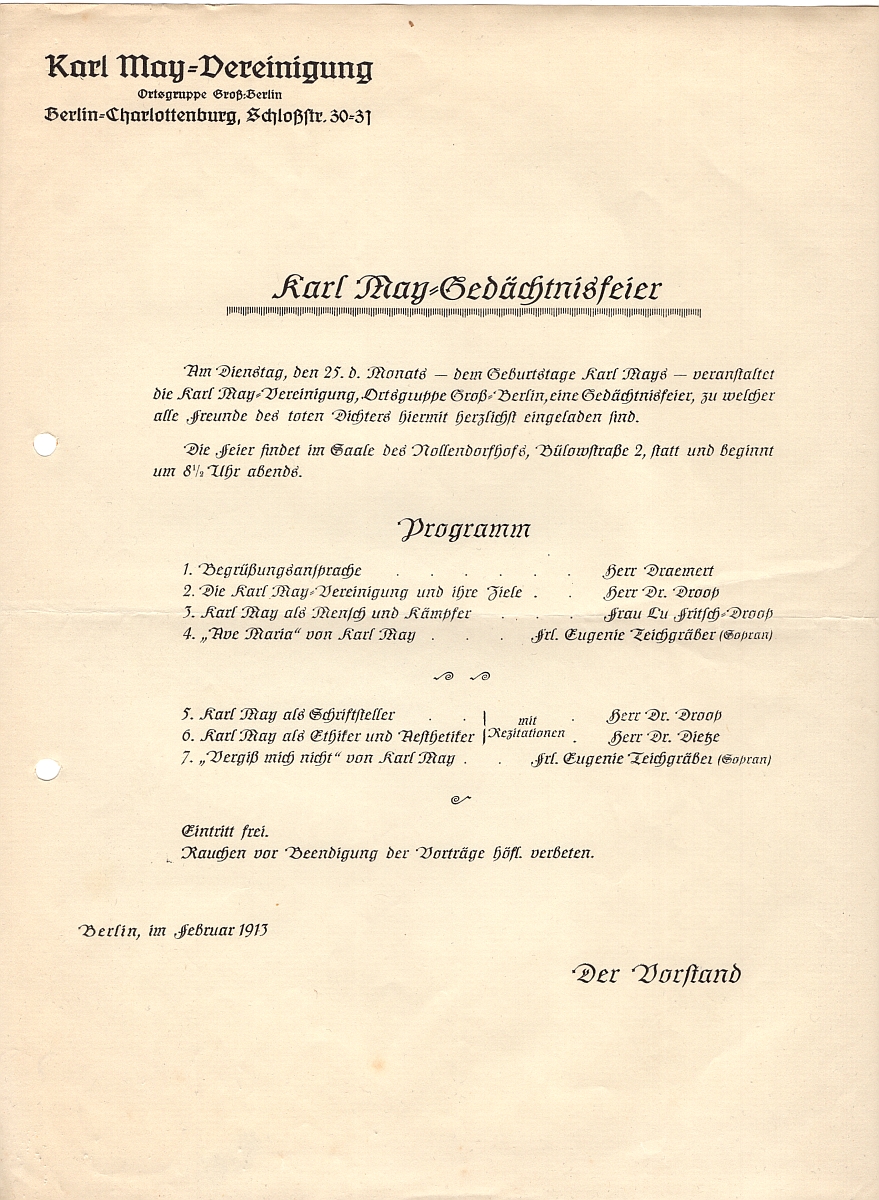

Die am 27. Juni 1912 in Berlin gegründete Karl May-Vereinigung richtete am 25. Februar des Folgejahres, dem ersten postumen Geburtstag ihres Namensgebers, eine Gedächtnisfeier aus, über die bisher kaum etwas bekannt ist. Der Artikel im Karl-May-Wiki ist dazu sehr knapp. Es wird dort nur der relativ bekannte Einladungs- und Programmzettel abgebildet und abgeschrieben, den auch ich hier nochmal zeige. Dazu kommen zutreffende Informationen zum Veranstaltungstag und fehlerhafte Informationen zum Veranstaltungsort. Das mir über Umwege zugegangene Material aus dem Nachlass Rudolf Beissels und weitere Recherchen geben mir die Gelegenheit zu Ergänzungen und Korrekturen.

Veranstaltungsort

„Die Feier findet im Saale des Nollendorfhofs, Bülowstraße 2, statt und beginnt um 8 ½ Uhr abends.“ heißt es in der Einladung, und das Karl-May-Wiki macht aus dem Veranstaltungsort ein „Nollendorfhotel“. Nach intensiver Recherche kann ich versichern, dass es an der angegebenen Anschrift in Berlin-Schöneberg kein Hotel gab. Vielmehr fand sich hier eine Gastwirtschaft, betrieben von Hugo Meise & Co. (hinter dem Co. verbirgt sich Reinhold Meise), die sich „Nollendorfhof“ nannte und ausweislich des Berliner Adreßbuchs über Festsäle und Vereinszimmer verfügte.

Die Aktiven

Innerhalb des Programms finden wir die Namen einiger mit Wort- und Musikbeiträgen aktiv Beteiligter an der Gedächtnisfeier. Dabei wird häufig und einigermaßen inkonsistent auf die Angabe der Vornamen verzichtet. Darum mag ein kleines Who-is-Who folgen.

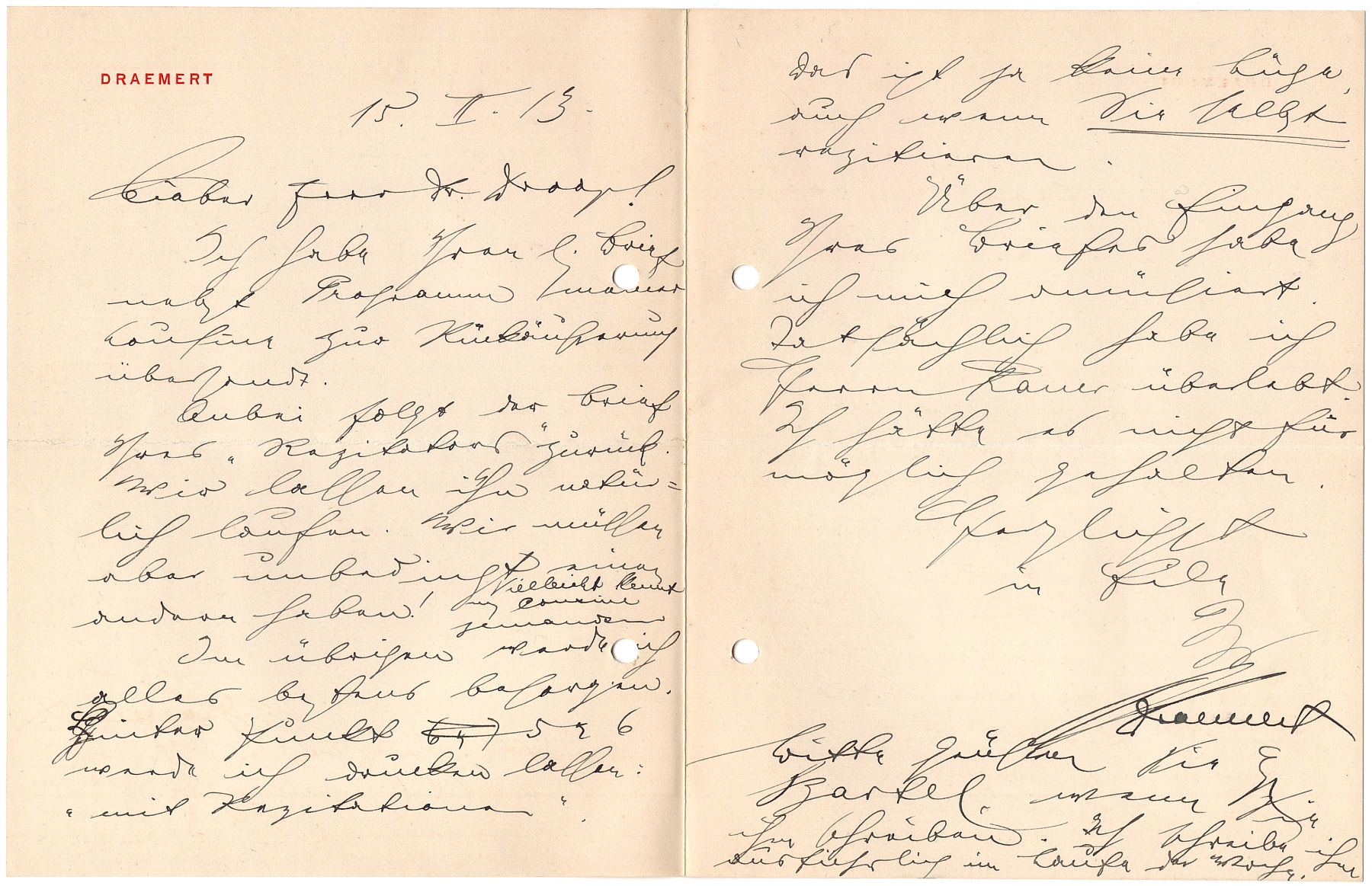

„Herr Draemert“

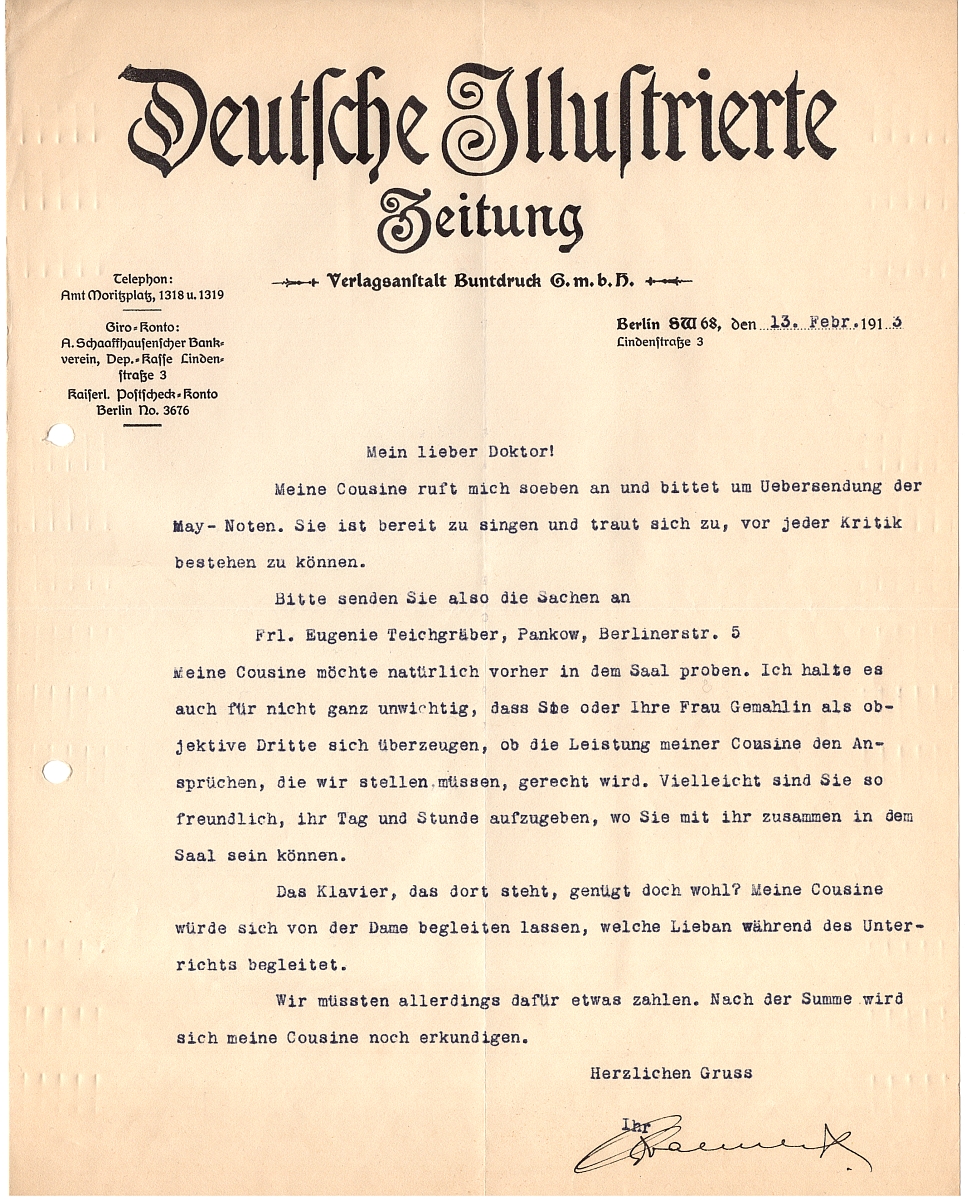

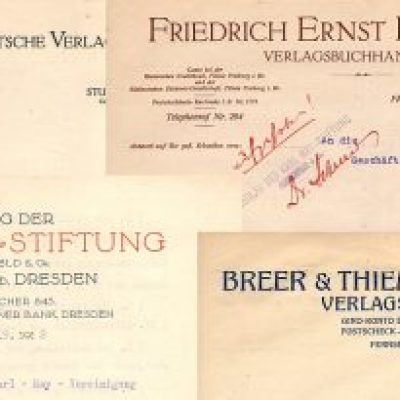

Hinter dieser schmucklosen Namensnennung verbirgt sich Richard Draemert, damals als Erster Schriftführer Mitglied im Vorstand der Karl May-Vereinigung. Von Beruf seinerzeit Oberbuchhalter, angestellt bei einem Zeitungsverlag, blieb er bis in die Fünfzigerjahre hinein mit Rudolf Beissel befreundet. Beide schrieben sich sehr regelmäßig auch über Privates. Draemerts unter Punkt 1 des Programms geführte Begrüßungsansprache hat sich an mir unbekannter Stelle als Manuskript erhalten. Man findet den Text als Abschrift in einer Dokumentation von Ekkehard Bartsch. Auf die Wiedergabe an dieser Stelle verzichte ich aus urheberschutzrechtlichen Gründen. Draemert, der gern und vielfältig die Briefpapiere seiner jeweiligen Arbeitgeber verwendete und munter abwechselnd die Schreibmaschine nutzte oder seine ausladende Handschrift zur Anwendung brachte, verantwortete auch den Einladungs- und Programmzettel, den er nach eigenen Angaben in einer Auflage von 300 Exemplaren drucken ließ.

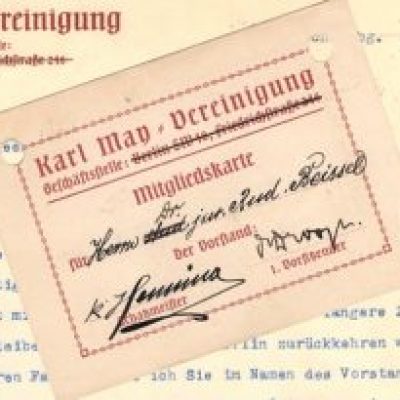

„Herr Dr. Droop“ und „Frau Lu Fritsch-Droop“

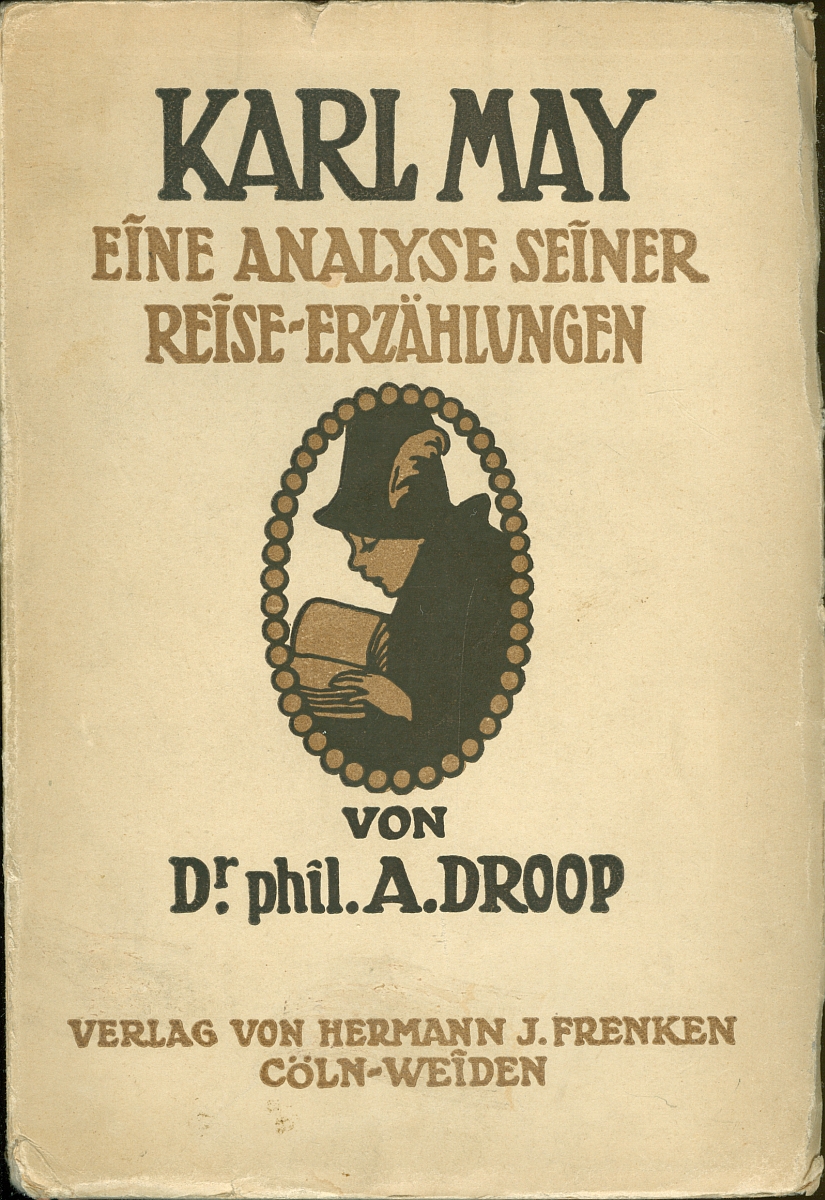

Dr. Adolf Droop hat einen auch heute noch in der May-Szene bekannten Namen. Seinerzeit Erster Vorsitzender im Vorstand der Karl May-Vereinigung, war er zuvor mit der ersten literaturwissenschaftlichen Monografie zu Karl May überhaupt hervorgetreten, die 1909 unter dem Titel „Karl May – Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen“ erschienen war. Die ungeordneten Verhältnisse, in denen Droop zeitweise lebte (die Scheidung von seiner ersten Frau, mit der er ein Kind hatte, war noch nicht vollzogen, als er bereits bei der Nachfolgerin Marie Luise „Lu“ Fritsch und deren Eltern einzog), verursachten bei einigen May-Freunden Bauchgrimmen.

Lu Droop, Karl Mays frühere „schöne Spionin“ war kein Vorstandsmitglied der Karl May-Vereinigung, aber dennoch mit Wortbeiträgen und schriftlichen Ausarbeitungen sehr aktiv. Das Ehepaar Droop war später Teilhaber der Ustad-Film, die drei heute als verschollen geltende Karl-May-Stummfilme produzierte, deren Drehbücher von Lu Droop stammten. 1921 musste Ustad Insolvenz anmelden. 1923 ging die Ehe der beiden ‚Kinder‘ Karl Mays in die Brüche. Adolf Droop verheiratete sich 1930 ein drittes Mal.

Mindestens zu einem der beiden Vorträge Adolf Droops muss es ein Manuskript gegeben haben. Ein Brief von dessen Bruder Hermann an Rudolf Beissel vom 27. Februar belegt dies, denn Beissel erhielt das Manuskript durch diesen zur Einsicht zugesandt, mit der Bitte, es an Dr. Droop wieder zurückzusenden. Diese Bitte hat Beissel wohl erfüllt. Weder das Manuskript noch eine mögliche Abschrift haben sich im Nachlass Beissels erhalten.

„Frl. Eugenie Teichgräber“

hatte vor der Pause und zum Abschluss der Veranstaltung jeweils einen Auftritt als Sopranistin, dabei Karl Mays Kompositionen „Ave Maria“ und „Vergiß mich nicht“ zur Aufführung bringend. Wir brauchen nicht alte Opernprogramme auf der Suche nach einer vergessenen Künstlerin zu durchkämmen. Fräulein Teichgräber war die Cousine von Richard Draemert, wie aus seinem Brief an Adolf Droop vom 13. Februar 1913 eindeutig hervorgeht. Sie wohnte in Berlin-Pankow, Berlinerstraße 5. Im Adreßbuch finden wir unter dieser Anschrift nur eine Anna Teichgräber, verzeichnet als Masseurin, nach meinen Mutmaßungen die verwitwete oder sonstwie alleinerziehende Mutter unseres Fräuleins, das wir vermutlich nicht ganz grundlos für einen Backfisch mit einem gewissen Gesangstalent halten, das eventuell zu jener Zeit Schauspiel- und/oder Gesangsunterricht nahm.

„Frl. Eugenie Teichgräber“ (Nachträge)

Da aber diese Personalien nach der Veröffentlichung des Beitrags, den Sie gerade lesen, die meisten Reaktionen hervorgerufen hat, mag es ganz reizvoll sein, in deren Reihenfolge dazuzulernen.

Bernd Biege verdanke ich den Hinweis, dass eine Schauspielerin gleichen Namens – und mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich dieselbe Person – eine kleine Rolle in dem Stummfilm „Die Frau mit dem schlechten Ruf“ hatte, der am 18. Dezember 1925 im UFA-Theater am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg uraufgeführt wurde [Filmportal]. Weitere schauspielerische Einsätze von Eugenie Teichgräber sind aber auch in der einschlägigen International Movie Database [IMDb] nicht nachgewiesen.

Inzwischen hat Nicolas Finke einige deutsche Bühnenjahrbücher durchsucht und dabei eine Elisabeth Teichgräber entdeckt, die dort in den Jahrgängen 1916, 1930 und 1935 als Mitglied im Schauspielchor am Staatstheater Berlin verzeichnet ist, im letztgenannten Jahrgang unter der uns bereits bekannten Anschrift Berliner Straße 5 in Pankow.

Ob aber Anna, Eugenie und Elisabeth Teichgräber dieselbe Person waren oder wir es hier mit einer Familie zu tun hatten, wurde erst von Jenny Florstedt geklärt, die sich die Personenstandsregister von Berlin vorgenommen hat. Demnach ist Anna Mathilda Clara Teichgräber, geb. Kriegel, die Mutter von zwei Töchtern, zum einen Eugenie Wilhelmine Sophie Teichgräber (* 28. September 1890), der zum Zeitpunkt der Veranstaltung dann doch schon 22-jährige Backfisch, zum anderen die deutlich jüngere Schwester Ilse Anna Elisabeth Teichgräber (* 12. Juni 1906).

Über die Familie hat sich die Wissensbasis zwar verbreitert, über Beruf, Werdegang und Verbleib von Eugenie hat sich dabei aber bisher nichts ergeben.

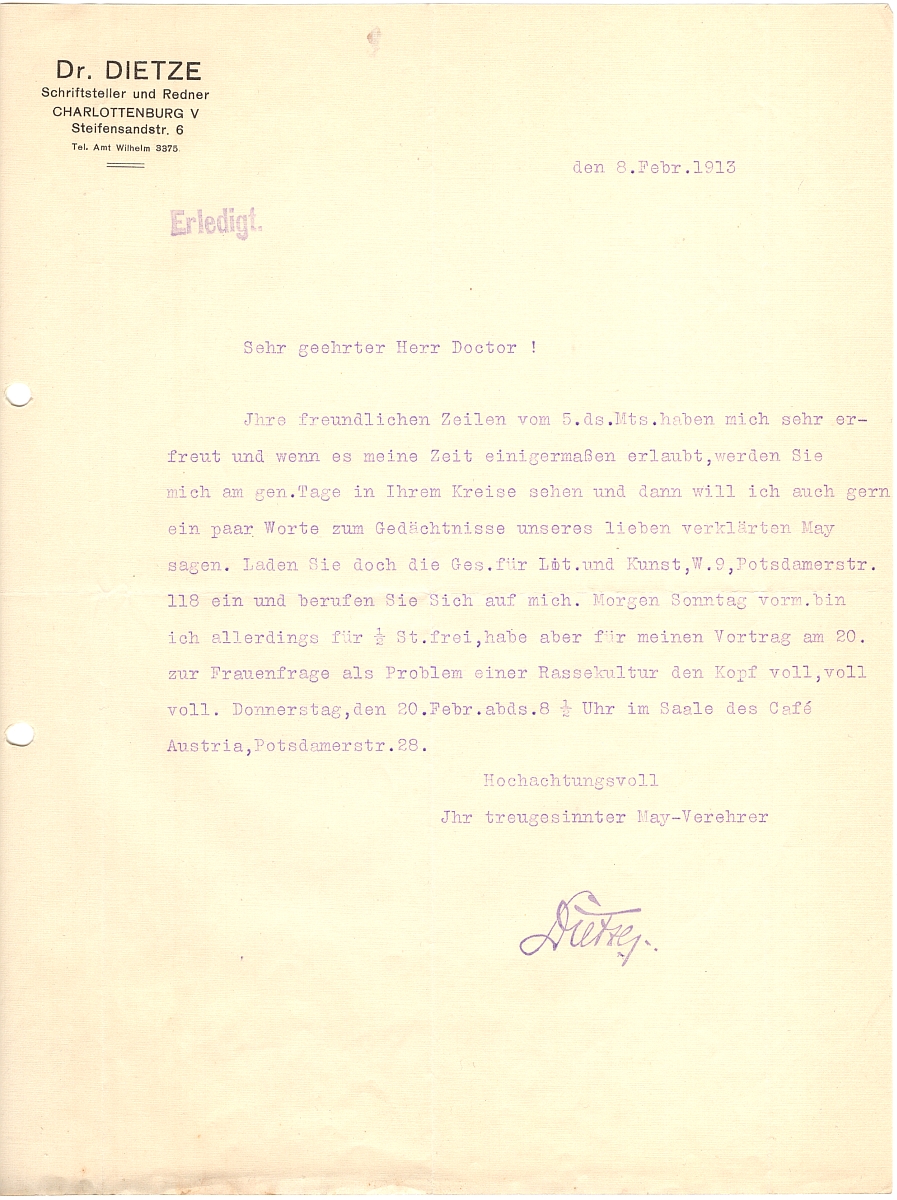

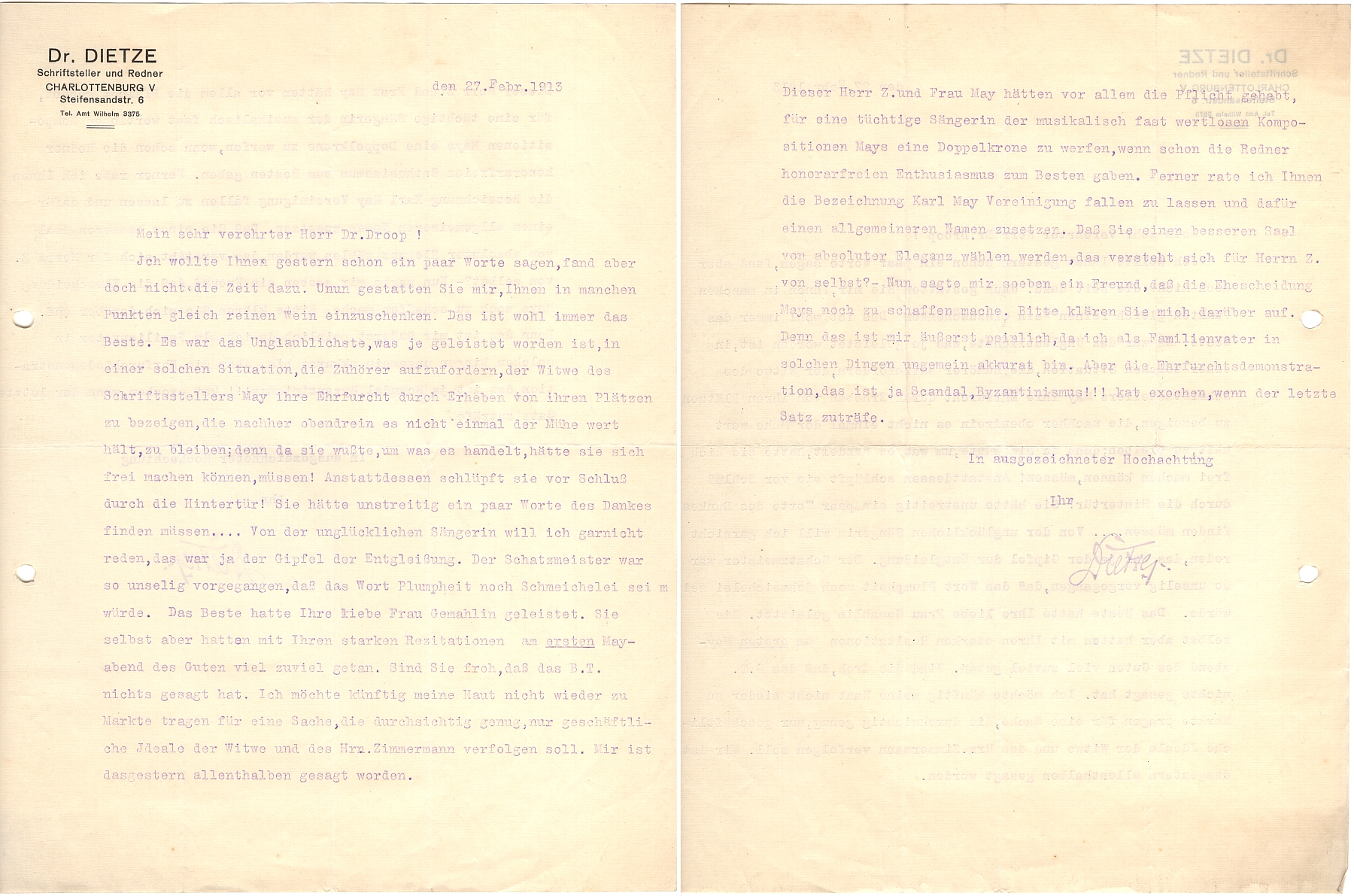

„Herr Dr. Dietze“

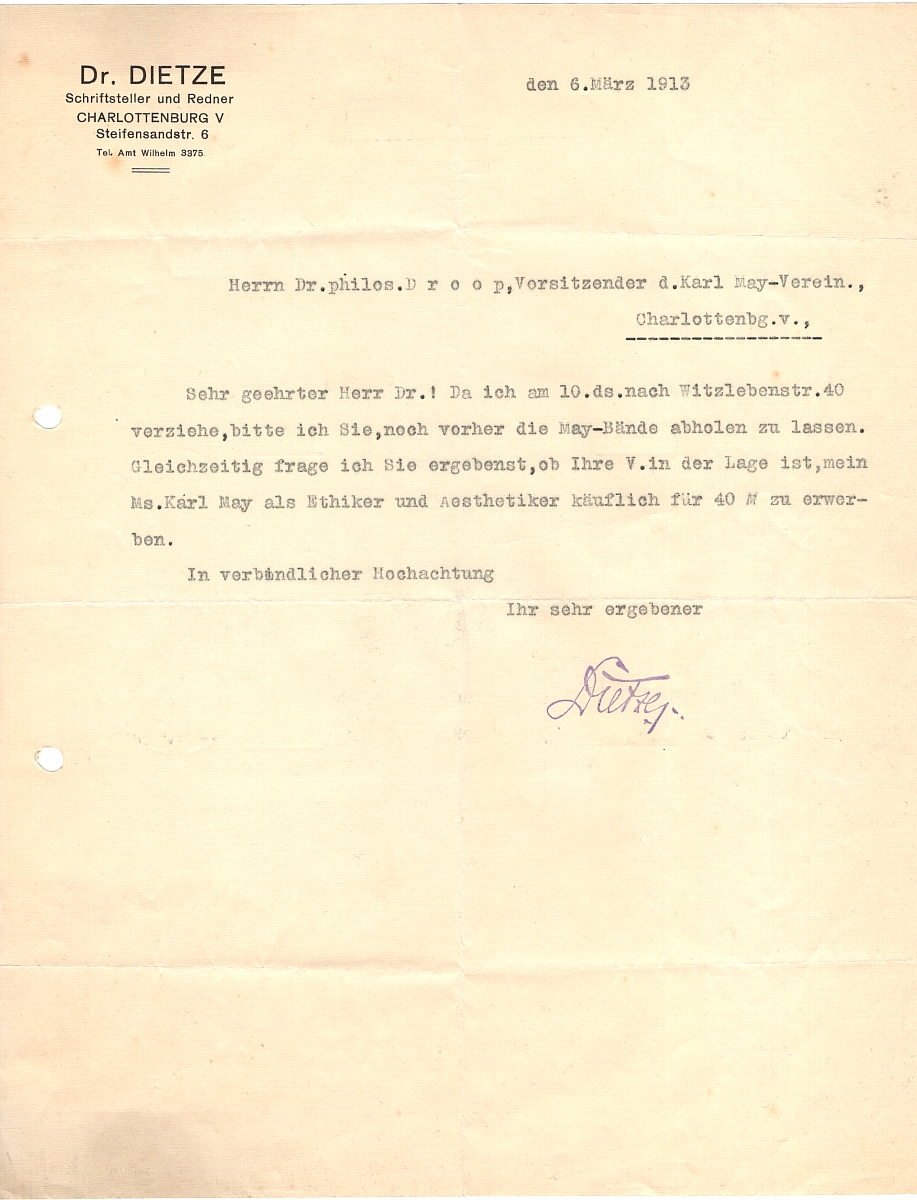

ist der einzige Beiträger des Abends, der extern eingeworben wurde. Wenn sich nicht drei seiner Briefe erhalten hätten, wäre er wohl nicht zu identifizieren gewesen. Auch sein gedruckter Briefkopf, in dem er als „Schriftsteller und Redner“ firmiert, verrät den Vornamen nicht, aber immerhin die Adresse: Steifensandstraße 6 in Berlin-Charlottenburg. Mit dieser Anschrift hilft das Berliner Adreßbuch weiter: Im Häuserbuch von Charlottenburg finden wir ihn als Dr. rer. nat. et pol. E. Dietze, womit wir wenigstens ein Initial ermittelt hätten. Mit dessen Hilfe ist die Suche im Einwohnerverzeichnis etwas erleichtert und wir entdecken unter den Hunderten von Dietzes schließlich auch den Gesuchten als Schriftsteller und Chemiker Dr. rer. nat. et pol. Ernst Dietze. Dr. Droop scheint ihn für die Gedächtnisfeier organisiert zu haben, wobei nicht klar ist, wie der Kontakt zustande kam. An Droop waren jedenfalls seine auf mich überkommenen Schreiben gerichtet.

Die Vorbereitung

Die erhaltenen Briefe legen nahe, dass die Gedächtnisfeier unter keinem guten Stern stand. Zehn Tage vor dem Termin waren die Einladungen noch nicht einmal gedruckt, geschweige denn verschickt. Und selbst die einzelnen Programmpunkte standen noch nicht. Ich lasse hierzu einige Briefzitate folgen:

… Ich habe Ihren l[ieben] Brief nebst Programm meiner Cousine [Eugenie Teichgräber] zur Rückäußerung übersandt.

Anbei folgt der Brief Ihres „Rezitators“ zurück. Wir lassen ihn natürlich laufen. Wir müssen aber unbedingt einen andern haben! Vielleicht kennt m[eine] Cousine jemanden.

Im übrigen werde ich alles bestens besorgen. Hinter Punkt 5 & 6 werde ich drucken lassen: „mit Rezitationen“. [Hat er gemacht, wie man oben sieht.]

Das ist keine Lüge, auch wenn Sie selbst rezitieren.

Draemert an Droop (15. II. 13.)

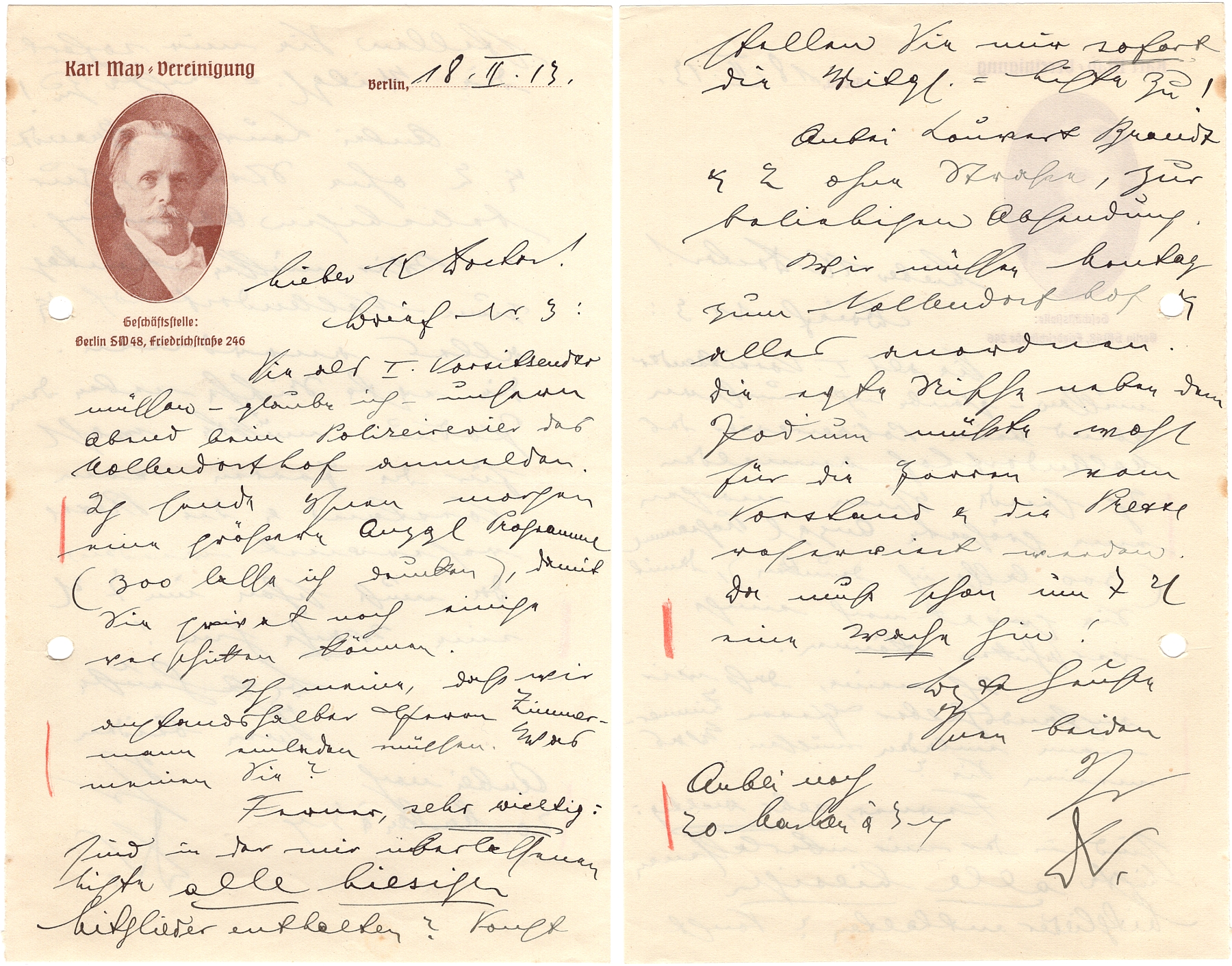

… Sie als I. Vorsitzender müssen – glaube ich – unsern Abend beim Polizeirevier des Nollendorfhof anmelden. Ich sende Ihnen morgen eine größere Anzahl Programme (300 lasse ich drucken), damit Sie privat noch einige verschicken können.

Ich meine, daß wir anstandshalber Herrn Zimmermann einladen müssen. Was meinen Sie? [Gemeint ist der ursprüngliche Initiator der K-M-V, der Fabrikbesitzer Zimmermann, der zu diesem Zeitpunkt aber schon kein Mitglied mehr war.]

Ferner, sehr wichtig: sind in der mir überlassenen Liste alle hiesigen Mitglieder enthalten? Sonst stellen Sie mir sofort die Mitgl[ieder]-Liste zu! …

Wir müssen Montag zum Nollendorfhof & alles anordnen. Die erste Nische neben dem Podium müßte wohl für die Herren vom Vorstand & die Presse reserviert werden.

Draemert an Droop (18. II. 13.)

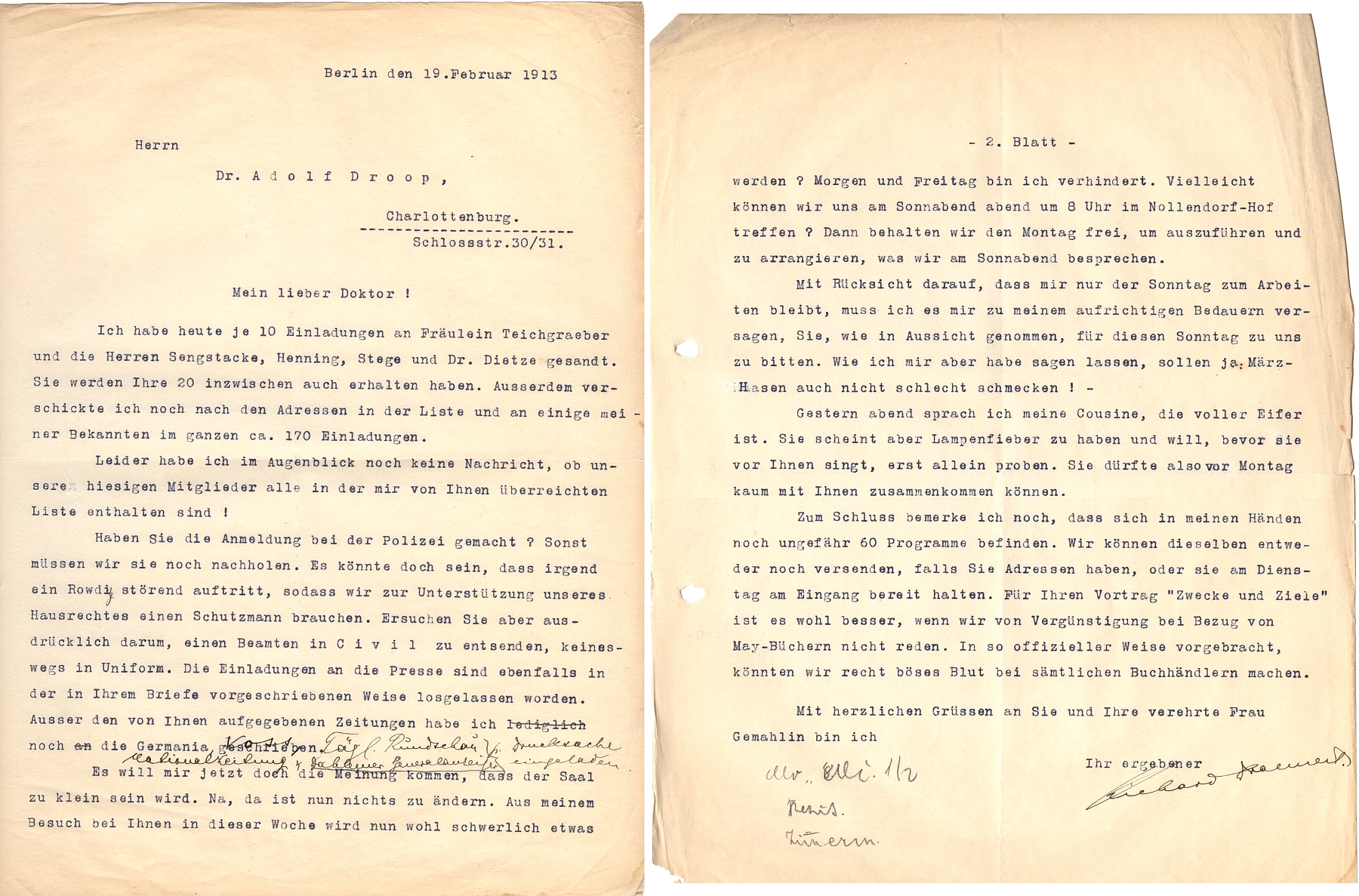

Haben Sie die Anmeldung bei der Polizei gemacht? Sonst müssen wir sie noch nachholen. Es könnte doch sein, dass irgend ein Rowdy störend auftritt, sodass wir zur Unterstützung unseres Hausrechtes einen Schutzmann brauchen. Ersuchen Sie aber ausdrücklich darum, einen Beamten in Civil zu entsenden, keineswegs in Uniform. Die Einladungen an die Presse sind ebenfalls in der in Ihrem Briefe vorgeschriebenen Weise losgelassen worden. Ausser den von Ihnen aufgegebenen Zeitungen habe ich noch die Germania, Voss[ische Zeitung], Tägl[iche] Rundschau, Nationalzeitung & Dahlemer Generalanzeiger p[er] Drucksache eingeladen.

Es will mir jetzt doch die Meinung kommen, dass der Saal zu klein sein wird. Na, da ist nun nichts zu ändern. …

Gestern abend sprach ich meine Cousine, die voller Eifer ist. Sie scheint aber Lampenfieber zu haben und will, bevor sie vor Ihnen singt, erst allein proben. Sie dürfte also vor Montag [also den Tag vor der eigentlichen Feier] kaum mit Ihnen zusammenkommen können.

… Für Ihren Vortrag „Zwecke und Ziele“ ist es wohl besser, wenn wir von Vergünstigung bei Bezug von May-Büchern nicht reden. In so offizieller Weise vorgebracht, könnten wir recht böses Blut bei sämtlichen Buchhändlern machen [wegen des zutreffenden Verdachts, die Buchpreisbindung zu unterlaufen].

Draemert an Droop (19. Februar 1913)

Ablauf und Bewertung

Dem letztgenannten Dietze verdanken wir den einzigen mir bekannten Augenzeugenbericht der Veranstaltung. Erfrischend offen äußert er zwei Tage später in einem Brief an Droop deutliche Kritik zum Ablauf des Abends. Er gibt sich nicht ohne Arroganz als jemand, der Besseres gewohnt ist, und obwohl es ihm an Eitelkeit nicht zu mangeln scheint und er auf den Leser nicht unbedingt sympathisch wirkt, dürfen wir davon ausgehen, dass seine Schilderung weitestgehend zutrifft.

Mein sehr verehrter Herr Dr. Droop!

Ich wollte Ihnen gestern schon ein paar Worte sagen, fand aber doch nicht die Zeit dazu. Unun [sic] gestatten Sie mir, Ihnen in manchen Punkten gleich reinen Wein einzuschenken. Das ist wohl immer das Beste. Es war das Unglaublichste, was je geleistet worden ist, in einer solchen Situation, die Zuhörer aufzufordern, der Witwe des Schriftstellers May ihre Ehrfurcht durch Erheben von ihren Plätzen zu bezeigen, die nachher obendrein es nicht einmal der Mühe wert hält, zu bleiben; denn da sie wußte, um was es handelt, hätte sie sich frei machen können, müssen! Anstattdessen schlüpft sie vor Schluß durch die Hintertür! Sie hätte unstreitig ein paar Worte des Dankes finden müssen…. Von der unglücklichen Sängerin will ich garnicht reden, das war ja der Gipfel der Entgleißung. Der Schatzmeister [Karl Henning; nicht im Programm aufgeführt] war so unselig vorgegangen, daß das Wort Plumpheit noch Schmeichelei sein würde. Das Beste hatte Ihre liebe Frau Gemahlin geleistet. Sie selbst aber hatten mit Ihren starken Rezitationen am ersten Mayabend des Guten zuviel getan. Sind Sie froh, daß das B[erliner] T[ageblatt] nichts gesagt hat. Ich möchte künftig meine Haut nicht wieder zu Markte tragen für eine Sache, die durchsichtig genug, nur geschäftliche Ideale der Witwe und des Hrn. Zimmermann verfolgen soll. Mir ist das gestern allenthalben gesagt worden.

Dieser Herr Z[immermann] und Frau May hätten vor allem die Pflicht gehabt, für eine tüchtige Sängerin der musikalisch fast wertlosen Kompositionen Mays eine Doppelkrone [gemeint sind 20 Mark] zu werfen, wenn schon die Redner honorarfreien Enthusiasmus zum Besten geben. Ferner rate ich Ihnen die Bezeichnung Karl May Vereinigung fallen zu lassen und dafür einen allgemeineren Namen zusetzen. Daß Sie einen besseren Saal von absoluter Eleganz wählen werden, das versteht sich für Herrn Z[immermann] von selbst? …

Dietze an Droop, 27. Febr. 1913

Das Manuskript seines Vortrages, für das er wohl selbst keine Verwendung mehr hatte, bot Dietze der Karl May-Vereinigung am 6. März zum Kauf an. Dass die K-M-V bei der Forderung von 40 Mark auf das Angebot eingegangen ist, halte ich für unwahrscheinlich. Über den Verbleib des Manuskripts ist nichts bekannt. In der Vorbereitung zum Vortrag hatte sich Dietze bei der K-M-V offenbar Bücher ausgeliehen. Statt sie selbst wieder zurückzugeben, was nach einer Ausleihe ja wohl angängig gewesen wäre, ließ er wissen, man könne die Schriften bei ihm abholen. Ein insgesamt wohl schwieriger Charakter, der innerhalb der May-Szene keinen zweiten Auftritt hatte.

Dass Karl Mays Witwe Klara Gast – vermutlich Ehrengast – der Gedächtnisfeier war, ist durch das Draemert’sche Manuskript bereits überliefert und findet sich von Dietze bestätigt. Ihr plötzliches Verschwinden „durch die Hintertür“ dürfte bisher unbekannt gewesen sein. Das kann als Zeichen dafür gedeutet werden, dass der Ablauf nicht ihren Vorstellungen entsprach, sie die Gesellschaft als peinlich empfand, oder im Laufe des Abends in ihr die Überzeugung reifte, dass die Ziele der Karl May-Vereinigung nicht die ihren waren. Ihre unentschuldigte Verabsentierung dürfte nicht nur von Dietze als Affront verstanden worden sein. Wenn die Dokumentation der Briefe Karl und Klara Mays mit seinen ‚Kindern‘ [May] nicht Ende 1912 abgebrochen worden wäre, dann kennten wir möglicherweise mehr Details bzw. mehr Perspektiven zu dieser Affäre.

Wirtschaftliche Bilanz

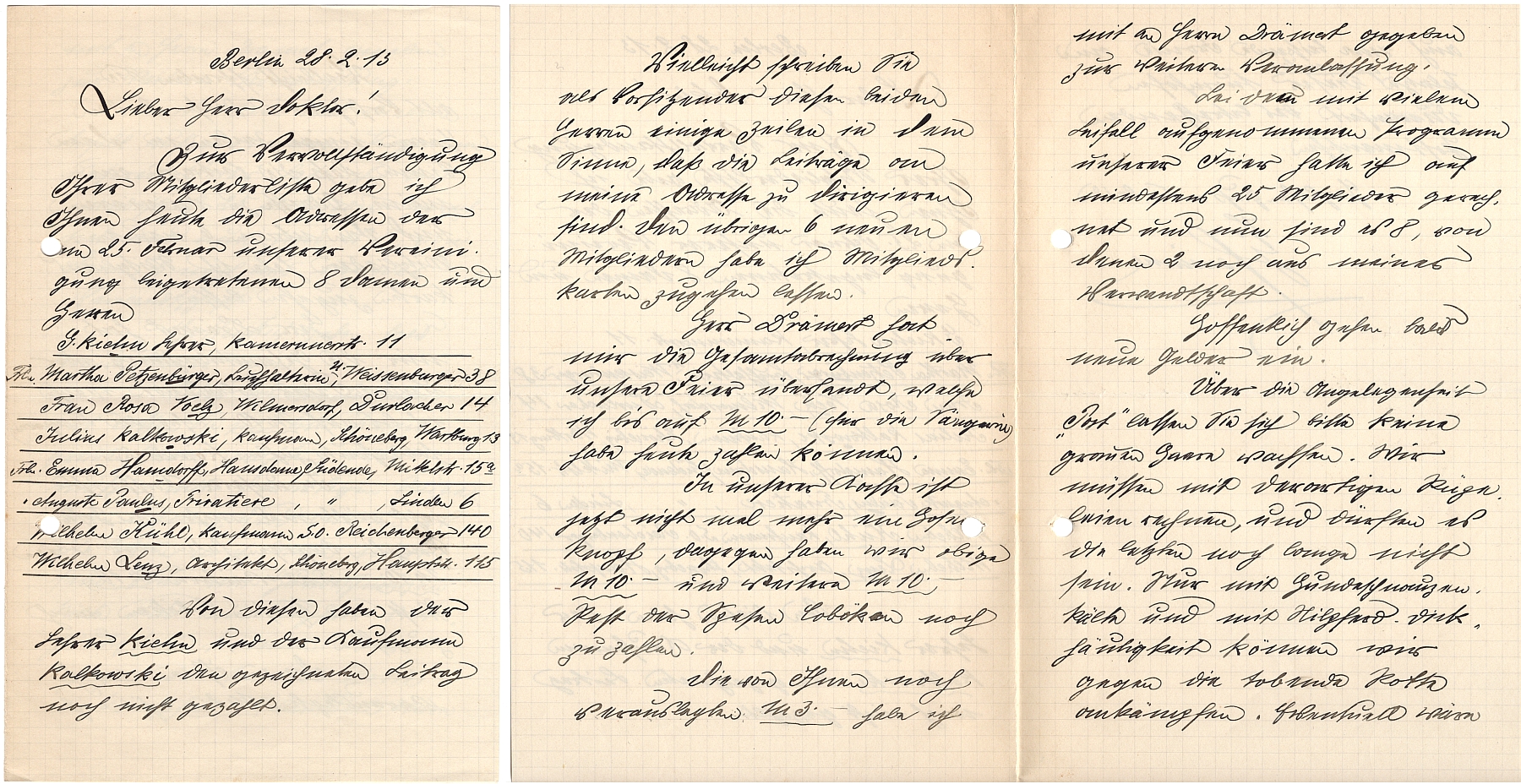

Auch wirtschaftlich war die Bilanz negativ (was hatte man bei freiem Eintritt anderes erwartet?). Der Prokurist Karl Henning, Schatzmeister des Vereins, schrieb am 28. Februar 1913 unter anderem Folgendes an Dr. Droop:

Zur Vervollständigung Ihrer Mitgliederliste gebe ich Ihnen heute die Adressen der am 25. Februar unserer Vereinigung beigetretenen 8 Damen und Herren

G[ustav] Kiehn[,] Lehrer, Kamerunerstr[aße] 11

Fr[äu]l[ei]n Martha Petzenbürger, Buchhalterin, N. [N = Postbezirk Nord] Weissenburger [Straße] 38

Frau Rosa Voelz, Wilmersdorf, Durlacher [Straße] 14

Julius Kalkowski, Kaufmann, Schöneberg, Wartburg[straße] 13

Fr[äu]l[ei]n Emma Hamdorff, Hausdame, Südende, Mittelstr[aße] 15a

[Fräulein] Auguste Paulus, Privatiere, Südende, Linden[straße] 6

Wilhelm Kühl, Kaufmann, S.O. [SO = Postbezirk Südost] Reichenberger [Straße] 140

Wilhelm Lenz, Architekt, Schöneberg, Hauptstr[aße] 115

Von diesen haben der Lehrer Kiehn und der Kaufmann Kalkowski den gezeichneten Beitrag noch nicht gezahlt.

… Herr Drämert hat mir die Gesamtabrechnung über unsere Feier übersandt, welche ich bis auf M 10.– (für die Sängerin) habe heute zahlen können.

In unserer Kasse ist jetzt nicht mal mehr ein Hosenknopf, dagegen haben wir obige M 10.– und weitere M 10,– Rest der Spesen Coböken [Droops Vorgänger im Amt des Vorsitzenden] noch zu zahlen.

Die von Ihnen noch verauslagten M 3.– habe ich mit an Herrn Draemert gegeben zur weiteren Veranlassung.

Bei dem mit vielem Beifall aufgenommenen Programm unserer Feier hatte ich auf mindestens 25 [neue] Mitglieder gerechnet und nun sind es 8, von denen 2 noch aus meiner Verwandtschaft.

Hoffentlich gehen bald neue Gelder ein. …

Henning an Droop, 28. 2. 13

Trotz des angeblichen „vielen Beifalls“ wird man die Karl May-Gedächtnisfeier wohl aus vielerlei Gründen als Fiasko oder fiaskoähnliches Ereignis einschätzen dürfen, über das die Presse sowohl bedauerns- wie auch dankenswerterweise den Mantel des Schweigens gebreitet hat, sodass wir heute kaum über Augenzeugenberichte verfügen. Ich bin mir aber sicher, dass in diversen Archiven noch ungehobene Schätze darauf warten, ans Licht gezerrt zu werden, und jederzeit bereit, die Darstellung hier durch weiteres Material zu unterfüttern, das man mir zuträgt.

Sowohl Bernd Biege als auch Nicolas Finke und Jenny Florstedt haben mir mit Informationen um die Personalie Teichgräber ausgeholfen. Ich bin allen Dreien dafür sehr zu Dank verpflichtet.

Wolfgang Hermesmeier

Berlin, 6.–22. Juli 2022

Literaturverzeichnis

Adreßbuch Berliner Adreßbuch 1913. Unter Benutzung amtlicher Quellen. Berlin, August Scherl, Deutsche Adreßbuch-Gesellschaft, 1913. Digitalisat der Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Bartsch Ekkehard Bartsch (Hrsg.): Karl May-Vereinigung · Eine Dokumentation aus den Jahren 1912 bis 1915. Bad Segeberg, Collection Die Schatulle, ohne Jahr; S. 17–19.

(= Karl May · Leben – Werk – Wirkung · Eine Archiv-Edition · Abteilung III: Wirkung · Gruppe g: Karl-May-Gesellschaft (und Vorläufer) · Heft 1)

Filmportal filmportal.de – Artikel: Die Frau mit dem schlechten Ruf. Abruf: 6. Juni 2022.

IMDb International Movie Database (IMDb) – Artikel: Eugenie Teichgräber. Abruf: 6. Juni 2022.

May Karl May: Briefwechsel mit seinen ‚Kindern‘ · Zweiter Band · 1910–1912 · Briefe von und an Lu Fritsch und Adolf Droop, Marie und Ferdinand Hannes sowie Willy Einsle · Herausgegeben von Hartmut Vollmer, Hans-Dieter Steinmetz und Florian Schleburg unter Mitwirkung von Wolfgang Hainsch · 1.-3. Tausend. Bamberg Radebeul, Karl-May-Verlag, (2020).

(= Karl May’s Gesammelte Werke und Briefe · Band 96)

Personenstandsregister Standesamtsabfrage – Hier finden Sie die Namensverzeichnisse zu den Personenstandsregistern. Berlin, Landesarchiv. Abruf: 14. Juli 2022.

Wiki Karl-May-Wiki – Artikel: Gedächtnisfeier 1913. Abruf: 6. Juni 2022.

Chapeau!

Ausgezeichnete Recherche!

Herzlichen Dank!

Huhu!

Zur Ergänzung der Informationen über Familie Teichgräber hab ich mal in die digitalisierten Personenstandsakten geschaut….

_Eugenie_ Wilhelmine Sophie Teichgräber (*28.9.1890 in Berlin)

Vater Eduard Albert T.; Mutter _Anna_ Mathilda Clara geb. Kriegel

Schwester: Ilse Anna _Elisabeth_ Teichgraeber (* 1906) –

Bei der Eheschließung 1934 war Elisabeth a) Schauspielerin und b) einer der Trauzeugen war Richard Draemert, womit sich der Kreis schließt und die Damen eindeutig identifiziert sind.

Mach was draus. 😉

Jenny

Huhu!

Vielen Dank für die Hinweise. Sobald ich Zeit habe, ergänze ich Deine Funde mit entsprechenden Quellenangaben.

Gruß

Wolfgang